2025年11月7日上午,2024年度北京市科学技术奖励大会在北京会议中心召开。电子学院王兴军教授团队的项目“大容量高分辨超宽带硅基光电子集成芯片与系统”荣获北京市自然科学一等奖。电子学院魏贤龙长聘副教授团队的成果“原位电子显微学方法和纳米材料结构-性能关系的研究”荣获北京市自然科学二等奖。

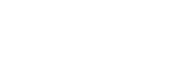

获奖项目:大容量高分辨超宽带硅基光电子集成芯片与系统

第一完成人:王兴军

硅基光电子集成芯片凭借低成本、高集成度及CMOS工艺兼容性优势,成为光电子领域的研究热点。然而,大容量通信、高灵敏探测和宽频段精细处理等核心技术的瓶颈制约了其进一步发展。为此,研究团队围绕上述关键科学问题展开攻关,取得系列突破性进展,主要创新成果包括:

在大容量通信方面,采用铝镓砷异质键合硅基技术,将硅基集成光梳的泵浦阈值降低至毫瓦级,实现硅基高效低阈值并行发光,实现片上2Tbps的大容量信息传输。在高灵敏探测方面,提出基于并行混沌光源的噪声抑制新机制,显著降低激光雷达系统的串扰,实现毫米级精度的耐干扰探测,推动自动驾驶、遥感等领域发展。在宽频段处理方向,提出微波-光波融合架构,研制出光电全集成微波光子处理系统,攻克多频段协同与精细频谱调控难题,为6G通信和雷达系统提供关键技术支撑。

相关成果发表在Nature、Nature Photonics等期刊,获得了多项专利,推动了硅基光电子集成技术的产业化应用。研究成果入选中国十大科技创新奖、信息通信领域十大科技进展、中国光学十大进展、中国光学十大社会影响力事件、中国芯片十大进展等多项荣誉,为我国在光电子集成芯片领域的自主创新与产业化发展奠定坚实基础。

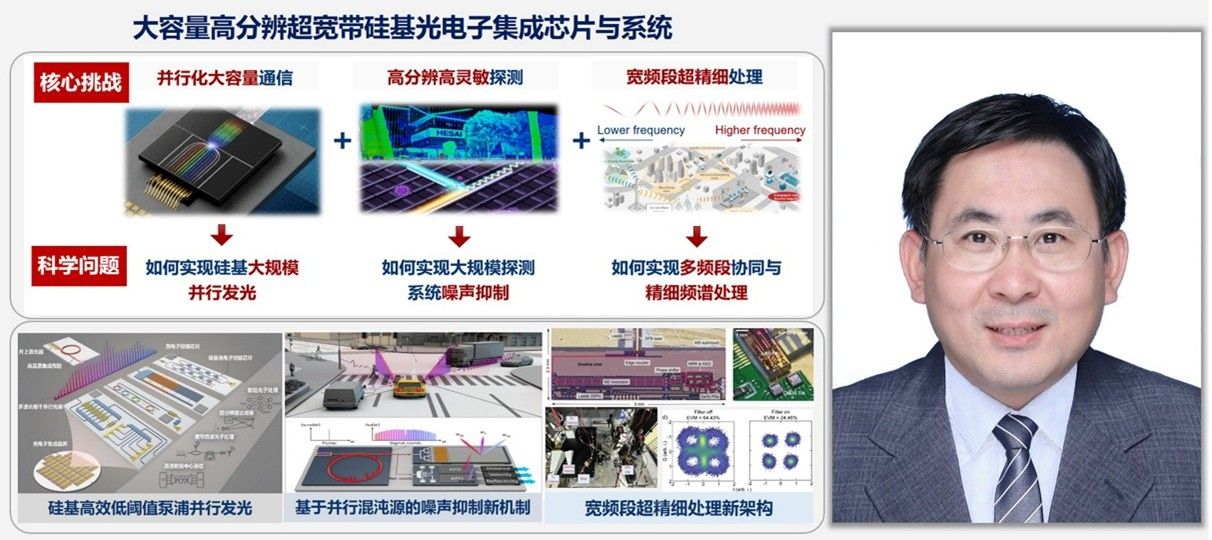

获奖项目:原位电子显微学方法和纳米材料结构-性能关系的研究

第一完成人:魏贤龙

材料制备、结构、性质、效能四者之间的构效关系是材料科学的核心问题,其中结构与性能关系是关键。如何精准表征纳米材料的结构-性能关系是低维纳米材料研究的一个关键问题。传统表征材料结构-性能关系的方法一般基于不同的样品、不同的设备分别表征结构和性能,其前提是不同样品在不同设备环境下结构和性能相同。但是,纳米材料性能对结构、环境敏感,且不同个体之间结构和性能经常不同,不具备上述前提,因此传统方法难以精准表征纳米材料的结构-性能关系。为此,本项目发展了一系列原位电子显微学方法,解决了如何在电子显微镜中精确表征单体纳米材料的力学、电学等物理性能的问题,实现了在同一设备环境下、针对同一单体纳米材料、同时表征结构和性能,提供了精准表征纳米材料结构-性能关系的新方法。应用上述方法进一步揭示了碳纳米管、石墨烯等重要纳米材料的结构-性能关系,包括:精确测定了单体碳纳米管的多个基本力学参数,建立了力学参数与结构的关系;在低维碳纳米材料中发现了声子助电子发射新机制,建立了物理维度与热电子发射的关系等。研究成果为相关纳米材料在纳米电子器件等领域的应用提供了重要结构-性能关系的支撑。共发表SCI论文80余篇,5 篇代表作共被SCI 他引600余次,2篇博士学位论文被评为全国优秀博士学位论文。