近期,北京大学电子学院王兴军教授、舒浩文研究员和美国加州大学圣塔芭芭拉分校John E. Bowers院士联合团队在超高速光互连领域取得突破性进展,在标准硅基光电子平台上首次实现了单波400 Gbps的超高速多通道信号传输实验。所提出的人工智能加速硅慢光调制技术以高带宽纯硅慢光调制器芯片为基础,针对硅慢光平台非线性失真所设计的人工智能均衡器为驱动,实现了标准硅光平台单波传输速率的大幅提高,是国际上首次实现硅基单波400 Gbps的成果,对于下一代算力中心的发展具有重要意义。7月16日,相关研究成果以《利用人工智能加速硅慢光技术探索单波400 Gbps及更高速率传输》(“Exploring 400 Gbps/λand beyond with AI-accelerated silicon photonic slow-light technology”)为题,在线发表于Nature子刊《自然·通讯》(Nature Communications)。

文章截图

随着信息社会的高速发展,作为人工智能(AI)时代和数字经济的基础支撑性设施,通信设备与互连芯片面临着速率与容量升级的压力与挑战。为应对产业更新对传输速率和集成密度的需求,以先进成熟的微电子工艺为基础,充分利用光子技术高速率、多维度、低延迟、低能耗与高并行等优势,实现硅基片上光互连已成为信息技术发展的必然趋势和业界的普遍共识。硅基光电子技术可利用互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容工艺制造光子集成芯片,通过在硅衬底上集成微纳光学器件,充分利用微电子产业的设备、技术与投资来进行光子集成回路的设计、制造与封装,从而降低光芯片的制造成本,其已成为满足未来高速互连与超大算力的关键支撑性技术。因此,以低成本、高集成度的硅基光电子芯片为基础,通过结构和机理的优化不断提升传输速率,从而满足数据中心与高性能计算接口对数据吞吐量的需求,是近年来信息通信领域的研究热点。对于数据中心光互连场景,以四级脉冲幅度调制(PAM-4)为代表的强度调制/直接检测(IM/DD)系统通过光强对信号进行调制,由于易于部署而被IEEE标准明确为短距光互连的技术路线。但是,由于硅材料本身较慢的载流子输运速率,近年来基于纯硅调制器的单波IM/DD传输速率与未来超快光互连所需的单通道400 Gbps传输存在显著差距,限制了硅基光电子学在超快光互连场景中的实际部署。

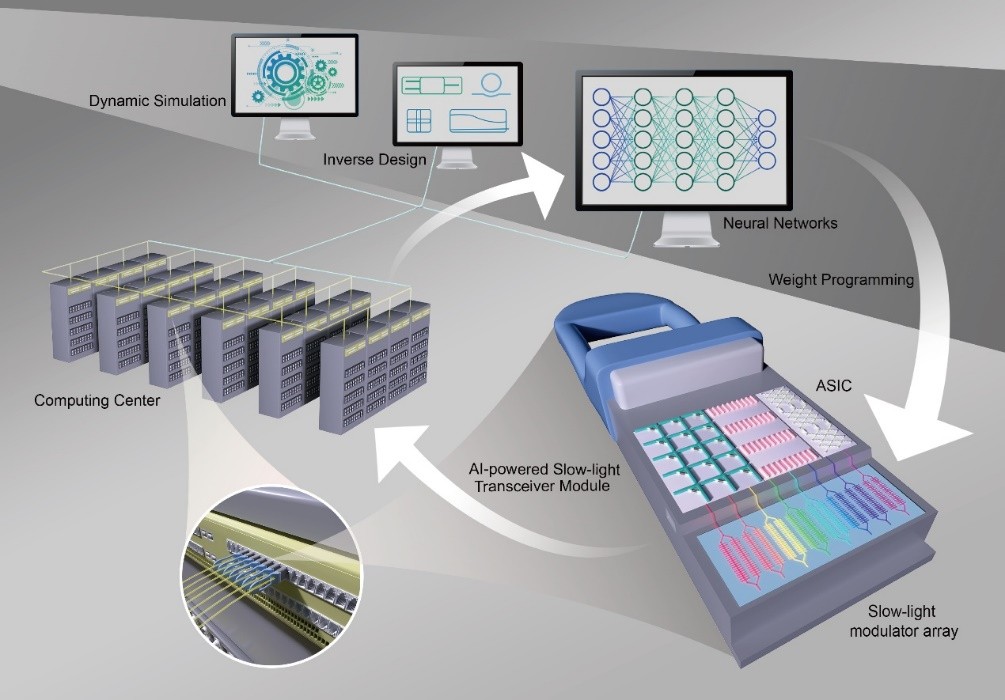

针对以上问题,研究团队基于高带宽纯硅慢光调制器芯片,创新性地提出了一种AI加速硅慢光调制技术,以突破现阶段硅光平台的单波传输速率限制。研究团队采用CMOS兼容的硅基光电子标准工艺,在纯硅材料体系下设计并制备了在1550 nm左右通信波长下工作的八通道高带宽波分复用硅基慢光调制器芯片,其固有带宽效率权衡得以减弱。进一步,利用所设计的针对硅慢光平台非线性失真的AI均衡器,基于产业标准的基础高阶格式PAM-4,实现了在硅基光电子平台上的最高单波速率400 Gbps的超高速稳定多通道信号传输,且误码率在整个通带内均低于HD-FEC阈值,总传输容量3.2 Tbps,片上数据速率密度高达1.6 Tb/s/mm2,展示了硅基光电子学方案在超快光互连领域的适用性。该方案在不引入异质材料与复杂工艺的前提下,以产业标准格式实现了纯硅材料平台单波传输速率的大幅提升,充分发挥了硅基光电子学的产业化优势,实现了硅光与AI技术的深度融合。该成果验证了硅基光电子学在下一代3.2 TbE光互连领域的巨大价值,同时也实验展示了AI for Science(AI4S)背景下硅光平台与AI驱动方案的高度适配性,有望应用于下一代算力中心,为片上光互连方案提供新思路并加速AI产业升级。

人工智能加速硅慢光调制技术

该论文的共同第一作者为北京大学电子学院博士、美国加州大学圣塔芭芭拉分校博士后研究员韩昌灏,北京大学电子学院博士研究生杨其鹏,北京信息科技大学秦军副教授,北京大学长三角光电研究院周䶮副研究员。北京大学电子学院王兴军教授、舒浩文研究员和美国加州大学圣塔芭芭拉分校John E. Bowers院士为论文的通讯作者。鹏城实验室余少华院士参与本工作并给予了重要指导。主要合作者还包括北京大学电子学院彭超教授、胡薇薇教授、博士毕业生郑昭、博士研究生王艺蒙、吴一晨,鹏城实验室贺志学研究员、王磊研究员、博士研究生张云皓、王浩仁,北京大学长三角光电研究院葛张峰副研究员,北京信息科技大学硕士研究生孙瑜、吕俊德。该工作由北京大学电子学院光子传输与通信全国重点实验室作为第一单位完成。

论文原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61933-5