2025年4月8日下午,北京大学电子学院前沿论坛第85期成功举办。本次讲座邀请了北京邮电大学教授张奇勋,带来了题为“面向6G的通信感知一体化关键技术研究与实践”的精彩报告。本次报告由电子学院助理教授张泓亮老师主持,约40名师生参与了本次讲座。

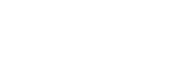

张奇勋教授首先介绍了通感一体化的研究背景,包括通感一体化的应用前景与发展历程。作为6G移动通信网络的关键技术之一,通感一体化技术的研究对基础理论与产业升级意义重大。从上世纪末至今,通信技术与感知技术不断发展,如今已经具备了一体化设计的硬件基础,在未来的6G时代,通感一体化技术在智能生活、产业升级、社会治理、智能交互等领域有着广阔的应用前景。张教授强调,通信与感知高效协同、互惠互利,能够提升通信与感知的整体性能。

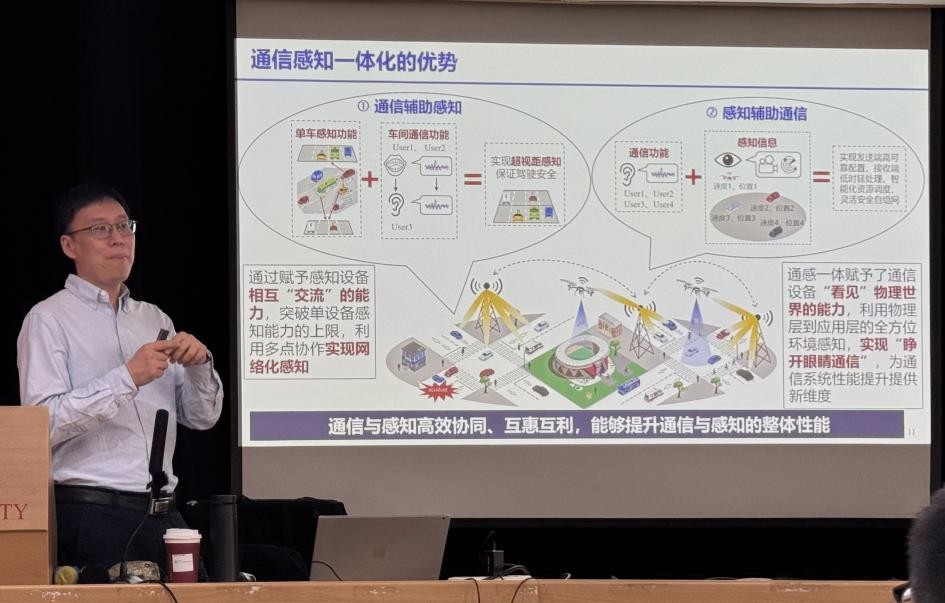

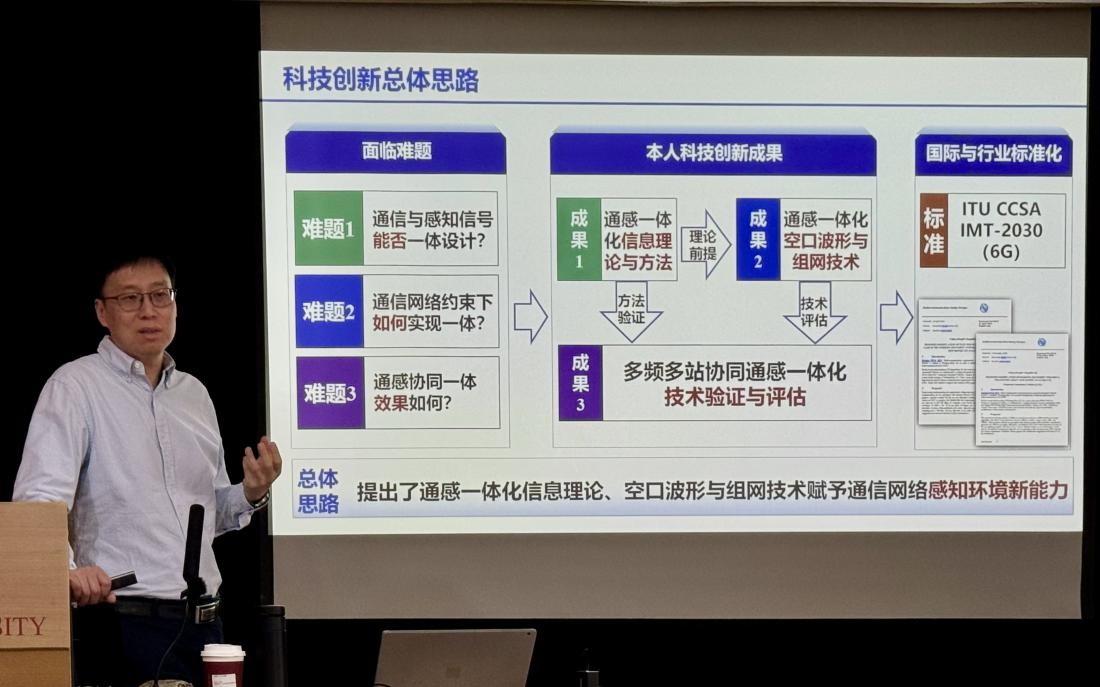

随后,张教授概括了当今通感一体化研究面临的难题与挑战,包括一、通信信号的随机性与感知信号的结构化之间存在矛盾,如何将通信与感知的信号与功能一体设计?二、通信应用对信号的帧结构与网络架构有着具体的限制,如何在这些限制下实现通感一体?三、通信与感知共享资源,相互竞争,如何实现通信与感知的相互协同,如何评估通感协同的效果?张教授结合具体案例,由浅入深地讲解了这三大难题的含义与重要性。

针对现存的通感一体设计难题,张教授和大家分享了他和他的研究团队提出的通感一体化方法与技术。首先,张教授介绍了通感一体化互信息理论与建模方法,该理论结合通信性能指标与感知性能指标,使用通感互信息衡量通感性能。随后,张教授介绍了具体的通感一体设计方案,包括通信感知一体化灵活可重构帧结构、基于变换域功率共享的通感一体化波形设计等,这些工作实现了多域联合通感一体化设计,为内生通感一体奠定基础。最后,张教授分享了几个实际应用的案例。例如其团队所提出的通感一体化目标微动信号提取,解决了城市场景中基站探测悬停无人机微多普勒信号的难题;又例如基于通感一体化的低空目标ISAR成像,利用通信信号实现了高精度的目标成像。

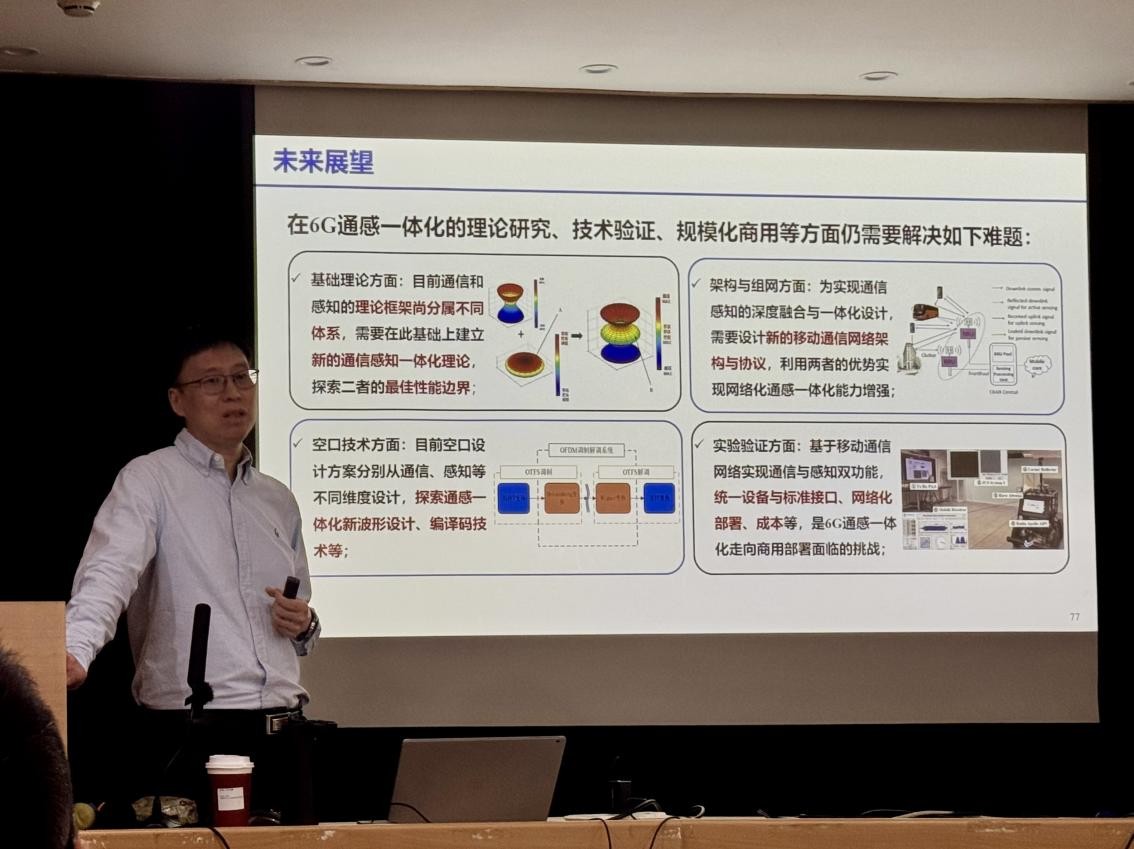

最后,张教授对未来进行了展望。通感一体化的技术条件逐渐成熟,在社会生产生活中有着广大的应用前景,已成为各大国际标准组织的研究热点。但张教授也指出,6G通感一体化的理论研究、技术验证、规模化商用等方面仍然存在着一些问题,例如通信与感知理论框架分离、空口设计方案不同、网络架构不同、设备标准不统一的问题。张教授强调,通感一体不是具体的某一样通信技术与感知技术的结合,要更开放地理解通信与感知的协同,将其理解为抽象意义上的通信与感知相互配合。

在互动环节,现场老师和同学们踊跃提问,张教授逐一解答。本次讲座不仅开拓了与会师生的视野,让大家了解到了通信感知一体化技术的多种应用前景与当下的最新的研究进展,也让大家对通信感知一体化有了更深刻的理解与感悟。报告结束后,电子学院张泓亮老师为张奇勋教授颁发了北京大学电子学院前沿论坛纪念牌,并合影留念。